每天下班后,臧勇做的第一件事就是去書屋看看。在書屋看書的孩子是附近的學生,大多是留守兒童。這些年,他們已經習慣了放學后先到臧勇創辦的書屋里看會書再回家。

臧勇在書屋和孩子們一起看書聊天。受訪者供圖

臧勇是安徽省銅陵市樅陽縣橫埠鎮龍山小學的一名教師,他創辦的這間書屋坐落在銅陵市最高峰——三公山腳下,是他在2017年投入7.5萬元自費籌建的。當時,所藏的書籍除了他個人收藏的,還有從朋友處募集而來,總共600多本,全部無償供給村民借閱。

“雖然農村的條件比不上城里,但我希望我們的鄉親,尤其是我們的孩子,他們的內心是豐富的,精神是富足的。”作為一名有著24年教齡的鄉村教師,臧勇深深地懂得鄉村孩子對閱讀的需求,對知識的渴望。他說,他創辦書屋就是想讓更多的農村孩子和鄉親通過閱讀獲得文化的滋養,得到精神的提升。

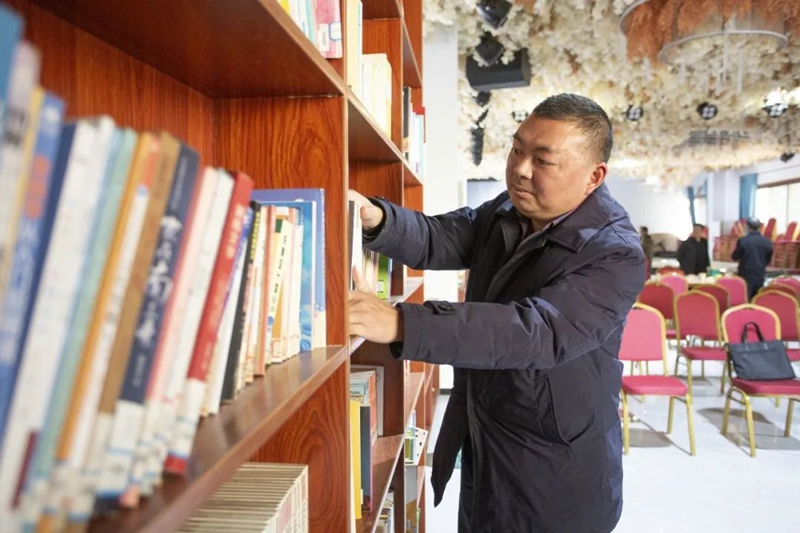

臧勇在書屋里整理書籍。受訪者供圖

虎棧小學六年級學生樂樂是“三公精舍”的“常客”,因為性格比較孤僻,成了臧勇重點“關照”對象。在臧勇看來,雖然村莊里的孩子大多都是留守兒童,但樂樂的內心似乎更加孤獨。于是,在陪她讀書之余,臧勇在組織開展各種公益活動時經常帶上她。時間一久,樂樂的性格明顯開朗活潑了許多。

臧勇帶著孩子們開展各類公益活動。受訪者供圖

只借,不賣——這是臧勇給“三公精舍”定的一個規矩。這里的書,借閱數量和時間都沒有限制,信息登記也全憑大家自覺。臧勇說,他并不擔心有人把書借走了不還,就算是真的弄壞了、弄丟了,也沒關系。

不過也有例外。臧勇唯一擔心有人借走不還的是一本名人書畫冊,那是他的一位好友送給他的,很有珍藏意義。但偏偏就是這本書,一度消失不見,也沒有查到借閱信息。直到一個月后,在他十分焦急懊惱之時,突然有人拿著這本書來還了,一看竟是鄰村一位名叫周蘭蘭的村民。

村民周蘭蘭借閱的書籍。高凌君 攝

周蘭蘭自小就喜歡畫畫,但因家庭經濟條件限制,小學輟學后就再也沒有畫過。一天,她出于好奇來到“三公精舍”,書架上的這本名人書畫冊引起了她的興趣。聽說這里的書可以免費借閱,她立馬高興地把書帶走了,但忘了登記信息。回家后,她一沒事就對著畫冊學習臨摹,從此一發不可收拾。

“感到很驚喜!”臧勇說,他驚喜的不僅是書的失而復得,更是為鄉村有這樣熱愛藝術的鄉親而感到高興,這也是他創辦“三公精舍”的初衷。在得知周蘭蘭一直苦于沒有合適的書籍學習作畫時,臧勇特意到書店購買了十多本書畫類書籍擺上書架,并請專業美術老師無償給她作指導。如今,周蘭蘭越畫越多,越畫越有信心,不僅成了“三公精舍”的一名志愿者,平時到書屋給一些愛畫畫的孩子作指導,還義務給周邊的村莊畫文化墻。在她的影響下,她早已工作的女兒也開始拿起了畫筆。

來書屋學習和開展活動的村民們觀看周蘭蘭自己臨摹的畫。受訪者供圖

“讀書借書的人多了,捐書贈書的人也多了,大家對精神文化生活的追求也更高了。”臧勇發現,當初300平方的書屋已無法滿足大家的需求。于是,2022年10月,他又拿出7.5萬元租借了新的場地,將書舍規模擴大到1000平方米,并添置投影、音響等設備。為了拓寬孩子們的視野,提高他們的實踐能力,他還特意在書屋門口租賃了5畝荒地,開辟成“三公耕讀園”,作為孩子們的科普研學基地。他還不定期邀請作家、書畫家、教師等各類專業人員前來書屋交流,并將他們發展成“三公精舍”志愿者,為孩子和村民做各種義務輔導和培訓。現在,這支“三公精舍”志愿者隊伍已有60多人,各種公益活動開展得有聲有色。最近,好幾位在北京的老鄉和他昔日的學生就聯系他預約了寒假期間的志愿服務。

臧勇在書屋開展公益講座。受訪者供圖

“一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園”。為了讓更多的鄉村孩子有書讀,臧勇還采取對圖書進行輪換“漂流”的方式,構建“三公精舍漂流書屋”。目前,他在銅陵市區、橫埠鎮以及黃山市休寧縣、錢鋪鎮將軍村4個不同層級地域建立了“三公精舍”分部。令他感到欣喜的是,這4個分部的書籍都在“漂流”中匯聚了更多的公益捐贈,數量比當初投放時多了不少。

“現有藏書近萬冊,很多都是一些單位和愛心人士捐贈的。”臧勇說,這些捐贈者中既有他熟識的親友,也有從未謀面的陌生人。而書屋的讀者,除了本村的鄉親,還有很多周邊村莊的村民,他們中既有七八十歲的老人,也有五六歲的孩童,甚至還有一些前來三公山旅游的游客,他們會在把書借走看完后再用快遞寄回來。

“書的價值在于閱讀,閱讀的快樂在于分享。”臧勇說,當書籍流動起來,知識傳遞起來,文化交流起來,讀書就變得更加有趣,生活就變得更有意義,鄉村也就變得更有希望。他希望有更多人能和他一起,攜起手來,讓閱讀成為風尚,用書籍點亮鄉村。(采訪報道組 王爽、方盼亮)

責任編輯:史洪芳